目次

寝具はどれも長く愛用する人が多いですが、いつかは必ずその寿命となる時期も訪れます。特にマットレスや敷布団は寿命の判断がむずかしいため、自分に合わなくなってしまったことに気がつかずに使用している人も多くいます。マットレスや敷布団の寿命は、どうなっているのかをみていきましょう。

お手入れ方法を比較してマットレスを選ぼう

まずは代表的な5つのマットレスを、メーカーが提示する寿命や保証期間、普段のお手入れ方法で比較してみましょう。

中の素材はウレタンフォームやファイバーが主流で、「腰いい寝」のように別の素材と組み合わせているマットレスもあります。

| 商品名 | 中の素材 | 寿命目安 | お手入れ方法 |

|---|---|---|---|

| 腰いい寝 | ウレタンフォーム トルマリン 練り込み綿 |

4~7年 | 5分から10分、壁に立てかけて部屋干しする。 |

| エアウィーヴ | エアファイバー | 3年 | 洗濯可。40℃以下のぬるま湯で洗い、ほこりの少ないところで陰干しする。 天日干しは1時間以内。布団乾燥機の使用は不可。 |

| ムアツ布団 | ウレタンフォーム | 5~6年 | 室内で陰干し。天日干しは1時間以内。 |

| テンピュール | テンピュール素材 | 10年 | 起床後に部屋の換気。臭いが気になるときは風通しの良い場所で陰干し。 |

| マニ・スポーツ | ウレタンフォーム (一部ファイバーもあり) |

12年 | こまめな換気と「マニシート・ネオ」(敷パット)との併用を推奨 |

一般的な敷布団の寿命は素材を問わず3年くらいですから、それに比べるとマットレスの寿命は長いといえます。

特にエアウィーヴ以外は5年以上長持ちしたり、メーカーが品質を保証していたりします。さらに体に良いとなれば使わない理由はないでしょう。

普段のお手入れは換気や陰干しで湿気を溜め込まないようにするのが基本です。ただし敷布団と違って直射日光に当てたり布団乾燥機を使ったりするのはすすめられていません。

上げ下ろしや立てかける手間を考えると、布団のように使えたり折り畳めたりするタイプのマットレスが便利でしょう。腰いい寝やムアツ布団、マニ・スポーツが該当しますし、エアウィーヴやテンピュールにも同様のマットレスがラインアップされています。

もちろん長持ちさせるには丁寧に扱うことも大事です。マットレスの上でピョンピョン飛び跳ねるのは中の素材だけでなく、表の生地も傷める原因になります。

表の生地が傷んでしまうと中の素材を保護できなくなったり、汗の吸収能力が下がったりするなどして長持ちしません。

特に子どものいる家庭は注意しましょう。時には向きを変えたり、裏返したりすると偏りなく使えて一部分にかかる負担が軽減されます。

またエアウィーヴ以外のウレタンフォームを使っているマットレスは、水で濡らすのも厳禁です。

乾かすのに一苦労ですし、ウレタンフォーム自体が脆くなります。子どものおねしょはもちろん、ペットを飼っているならマットレスでの粗相も気をつけたいところです。

マットレス(敷布団)に寿命ってある?

基本的にマットレスの寿命は最長10年と言われています。これは丁寧に、きれいに使った際の寿命であり、状況やマットレスの種類によってはもっと早くに寿命を迎えてしまうこともあります。マットレスは毎日使うもので、長年使っているとどうしても中心部分にへこみができます。

特に、一番体重がかかる腰の位置に、体の跡が残るようになっていたら要注意です。

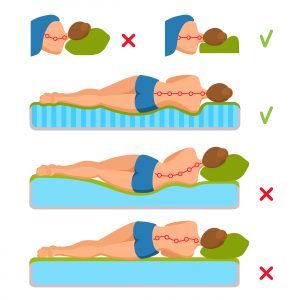

また、中のスプリングがきしむこともあります。このような、寿命を過ぎたマットレスを使っていると、きちんと体を支えられず、肩こり、腰痛、頭痛、疲れが取れない等の弊害が出てきます。これは体の歪みが生まれていることが原因です。もし、このようなマットレスを子どもが使っていると体の成長に影響を与える恐れもあります。

変え時のポイントとしては、先述したベッドの中心のへこみや凹凸、きしみに加えて、寝転がった時にスプリングを感じてしまうことも挙げられます。

表面部分のマットがへたるとスプリングが背中に当たるようになってしまうのです。そのまま、放っておくとスプリングがマット部分を突き破って出てきてしまうこともあるので、早々に変える必要があります。

他にも以前と比べて、寝苦しくなっていたり、寝返りが多くなったと感じたらそれも変え時のサインです。

人は一晩に20~30回寝返りを打つものなのですが、フィットしないマットレスを使っているとこの回数が増えてしまい、朝起きた時に疲れが残ってしまいます。体の不調が増えたと思ったら、一度マットレスの寿命を確認してみましょう。

マットレスのお手入れ時に注意することとは

先ほどの表のとおり、マットレスのお手入れは溜まった湿気を逃がすのが基本です。人間は寝ている間にコップ1杯(200ml)程度の汗をかきます。

マットレスを敷きっぱなしにしておくと汗が湿気になって溜まり、逃げ場がありません。特に床へ直接敷く場合は要注意です。カビが生えたりダニの温床になったりします。その点は敷布団と同じです。

起床後は寝室を換気し、床に直接マットレスを敷いている場合は必ず上げ下ろしをします。ベッドフレームに置いていても時には立てかけて陰干ししましょう。

櫻道ふとん店がすすめるように陰干しは週に1回、数分でも構いません。夏はもちろん、冬は気温が下がって結露が発生しますから年中陰干しが必要です。

休みの日はマットレスを立てかけるなど曜日を決めて習慣化しておくと苦にはならないでしょう。

ただし急いで湿気を飛ばしたくても布団乾燥機の使用は避けるべきです。マットレスには特殊な繊維やウレタンフォームが使われており、熱で変質する恐れがあります。また外で直射日光に当てるときも1時間以内にしましょう。熱がこもったり変色したりするのを防ぐためです。

万が一カビが生えてしまったら、消毒用のエタノールで湿らせて1時間ほど放置して拭き取り、ドライヤーで乾かし天日干しをします。

黒い跡が残ってしまったらクリーニングに出すしかありません。クリーニングできないマットレスもありますし、基本的にカビが生えたら買い替えたほうが良さそうです。

このように湿気が逃げればカビは防げるでしょう。けれどもダニは奥深くに隠れて駆除できないのでは?と思われるかもしれません。

敷布団であればもっと長く直射日光に当てると中心部まで熱が伝わり、素材が綿ならふっくらと膨らみます。

エアウィーヴは中の素材を洗えるようになっていますし、腰いい寝はトルマリンを練り込んだ綿から出ているマイナスイオンのおかげでダニが近寄りません。マットレスの表面に掃除機をかけて、ほこりを吸い取れば十分です。目詰まりして吸湿力が下がるのも防いでくれます。

テンピュールのように素材が高密度であればダニが入り込む余地もありません。こまめにカバーを洗濯するだけでダニを除去できるでしょう。

また指定されたカバーを使うのはもちろん、さらにシーツや敷パットをかければ交換と同時に吸収した湿気も付着したダニも一度に除去できます。

正しいお手入れを心がけるとマットレスを常にきれいな状態に保てて、寿命を延ばせるでしょう。

マットレス(敷布団)がへたったらどうすればいい?~へたり対策も~

マットレスは一度へたってしまうと、元に戻すことは難しいのが現実です。そのため、へたり始めたと感じたら早期の対応が必要です。

前項で紹介したように完全にへたってしまったマットレスを使っていると肩こりや腰痛などの体の不調につながってしまいます。こうならないためにはマットレスの選び方も、へたりに関する対策を考えたものにしなければいけません。

選ぶ際にへこみのことを考えると、三つ折りタイプのマットレスがおすすめです。

これは一部の三つ折りタイプのマットレスには、一番へこみやすい真ん中の部分だけ入れ替えることができるものがあるからです。

頭の部分が少々へこんでいてもまくらを置くため、調節は可能です。しかし、体の歪みを生むのは腰の部分なので、ここが交換できるかどうかがポイントとなります。

マットレスは長く使いたいけど…という方でも三つ折りタイプで気になるのが、マットレス同士のつなぎ目部分、という人も多いでしょう。

この場合はマットレスの上に薄いシーツではなくガーゼやタオル素材など少しぶ厚めのシーツを使用すると良いでしょう。薄いシーツよりも汗や汚れがマットレス自体につきにくく、より長持ちします。

これらのシーツは家の洗濯機でも洗えるものが多く、何枚かそろえておくと常に清潔なベッドで就寝することができます。冬には保温素材のシーツを利用すれば温かさを保てて、暖房費の節約となるでしょう。

素材別でみる敷布団の寿命

布団の寿命は3年~5年が一つの目安となる、といわれています。その時期には、敷布団の打ち直しが必要になるほど圧縮されているケースがほとんどで、買い替えも検討した方がいい時期とも言われているのです。

しかしながら、敷布団の素材によっては倍以上の寿命を持つものもあり、短期間での買い替えを必要としない場合もあります。まずは、自分の敷布団の素材に注目しながら素材別の敷布団の寿命のサインをチェックしていきましょう。

木綿敷布団

木綿敷布団は、吸湿性に優れていて寝ている間にかく汗をしっかり吸収してくれます。長く愛用するためには、布団を干したりしながら取り込んだ湿気を放湿させる必要があります。放湿を怠ると湿気をどんどん吸い込んで、布団が重くなりどんどんボリュームを失っていきます。保管環境によってはカビが生えてしまうこともあるので、お手入れは欠かせない素材といえるでしょう。

手をかけて長く愛用していても、寿命を感じる時期はやってきます。

・干してもふんわり感が少ししか戻らない

・干しても布団がクッタリしている

・布団の保湿性が落ちている(干す頻度が多くなった)

・カビが生えてしまった

このような状態が見られたら、木綿敷布団の寿命だと判断できます。

羊毛布団(敷布団)

羊毛の寿命は7年といわれており、寒い冬に重宝する素材で「ウール」と呼ばれています。羊毛の性質は吸湿性に優れていて、いつもサラっとした肌触りの心地いい寝心地を実現しています。吸湿性がいいわりに放湿性もあるので重くなりにくいのが特徴です。

布団を押入れにしまう際などの上げ下げが楽なのも、ウールの敷布団ならではの特徴でしょう。しかし中には、弾力性が低いことから、マットレスがないと硬くて眠れない、という方もいます。

羊毛敷布団の寿命の目安は、次の通りです。

・布団の弾力が落ちてきた

・布団の中の羊毛がダマになっているのを感じる

・裁縫のほつれがある

・布団を干しても湿気が抜けきれていない

もともとボリュームが出にくい素材であるために見落としやすいのですが、寝ている間にだんだん敷布団が固くなってくるのが分かってきます。洗ったり干したりしても元のような柔らかさが戻らない場合には、寿命だと判断しても良いでしょう。

合成繊維の敷布団

合成繊維の敷布団の寿命は3年程度と短いながらも、安価で購入しやすいメリットがあります。湿気をためこみにくく、ダニが発生しにくいなどの利点が多いものの、静電気が起きやすくホコリを引き付けやすいというデメリットも併せ持っています。

しかしながら、防ダニ・抗菌などの加工がされているものが多いので、清潔に安心して使用したい方には最適かもしれません。

合成繊維敷布団の寿命の判断は以下のようになっています。

・布団のボリュームが出にくくなった

・カビが生えてしまった

・圧縮されて布団なのに床で寝ているように感じる

買い替えの目安時期がくれば、無理せずとも買い替えできてしまう魅力もあります。長く愛用するというより、短期的に準備できるものとしても利便性が高くなっているかもしれません。

マットレスがへたる原因とへたりにくい素材

では、なぜマットレスはへたってしまうのでしょうか。一番の原因は体重による圧力です。本来はマットレスに使われるどの素材も一定の反発力があり、寝ている間の体を支えてくれます。

けれども継続して毎日6~8時間圧力がかかっていると次第に反発力を失い、常にへたれた状態になってしまうのです。特に腰の部分は圧力が大きく、他よりも早くへたれます。

素材にもよりますが早ければ1~2年です。一方で「腰いい寝」や「ムアツ布団」などメーカーが5~10年ほどへたらないと明言しているマットレスもあります。マニ・スポーツに至っては保証期間が12年です。

へたりにくいマットレスは最初から反発力が高い「高反発」の素材が使われています。また体圧の分散に優れており、1点だけで重さを受け止めて早くへたれないよう工夫されています。

専門家はマットレスの中に使われている素材を見るだけで、どれくらいへたれないか予測できるほどです。

ウレタンフォームを使っているマットレスであれば1立方メートルあたりの「密度」をチェックしましょう。

これが30kg/?あれば5年以上はへたれにくいといえます。40kg/?なら8年以上も期待できそうです。逆に20kg/?以下しかなければ、すぐにへたれると覚悟したほうがいいでしょう。

密度が高いほど値段も高くなりますが、使える年数を考えれば安いマットレスより十分に元は取れます。

5万円のマットレスなら8年も使うと1年につき6,250円です。なお密度はウレタンの硬さと関係なく、高反発だから密度も高いとは限りません。

たとえマットレスがへたらなくても「軟化」によって寝心地が変わってしまう場合があります。軟化とは他の部分に比べて体を支える力が弱くなっている状態です。

これは素材の元に戻ろうとする力が失われ始めている証拠でもあります。軟化する原因としては圧力や引っ張りなど物理的な影響でウレタンフォームの結合が弱まってしまうのと、熱や光、水分などのせいで構造が変化しているのが考えられます。

残念ながらメーカーは「変形」に対してだけ保証しており、支える力が低下した場合は対象外です。へたれたときのように分かりやすく見た目が変形するわけではないので、保証の対象にはならないのです。

マットレス(敷布団)の寿命を伸ばす方法

それでは、今度はへたり対策と並行して行いたい寿命を延ばす方法をご紹介します。ポイントはたった2つ。「表裏両方を使うこと」と「日陰で干すこと」です。

少しへたってきた程度なら裏表を逆にして使用するのがおすすめです。

へたったと感じてから変えたのでは、元に戻らないことが多いので、2,3か月に一度定期的にひっくり返すようにしておくと良いでしょう。ローテーションで使うことで、素材が傷まないように体重がかかる力を分散させることができます。

また、干す時は日影ではなく日向では、と考えがちです。これは多くのマットレスに使われる素材が、日光により劣化してしまうことに原因があります。

商品の説明書に、日陰で干すような指示の記載がないか確認しましょう。日陰で干すときは、風通しがよい場所に立てておき、湿気がしっかり逃げるようにしておきましょう。

敷布団のうち直しをすると、寿命を延ばせる?

敷布団を長持ちさせる手段の1つとして、『うち直し』があります。うち直しをすると布団の寿命は伸ばせますが、すべての素材の敷布団が打ち直しに適しているわけではありませんので、注意が必要です。

木綿敷布団

木綿布団については、打ち直しをすることによって、木綿特有のずっしりとした敷布団の重さを一新させることが可能です。購入から3年程度で打ち直しをすると、15年程度まで寿命を延ばせることもあります。体重の軽い方などは敷布団のダメージも少なく、さらに長持ちしそうです。

羊毛敷布団

羊毛敷布団の打ち直しをする方はすくないものの、打ち直しに対応している布団屋さんもあります。ただ、もともとしっかりした感じがある素材なので、すぐに硬くなってしまうことも考えられます。

合成繊維の敷布団

合成繊維の敷布団は安い価格で販売されていますから、打ち直しを考えるよりも買い換えた方が賢明です。布団屋さんでも合成繊維の敷布団の打ち直しはしないところもあります。例えば大学に入学して、また数年で引越しの際に買い替えるなどといった人も多いです。

マットレスの修理は可能?

へたれたマットレスを使い続けると寝心地が悪いだけでなく、体の一部分だけが深く沈み込んでしまうので寝姿が不自然になりがちです。

それは快眠を妨げたり、腰痛など不調の原因になります。目覚めてすぐ体の痛みを感じる場合もあるでしょう。通気性も悪くなりカビが生えやすくなる兆しでもあります。

体のことを考えると、へたれたらすぐに買い替えるのが無難です。ただし長持ちするマットレスは値段が高めで、処分するのも費用が発生します。

ゴミステーションに運んだり、業者に引き取ってもらったりするのは面倒です。愛着があれば捨てるよりも修理して使い続けたいと思うでしょう。

スプリングのマットレスと違って、基本的に一度へたれてしまった素材は二度と元に戻りません。

軟化して支える力が失われた場合も同じです。ただし中身を交換できれば新品と同じ反発力で、寝ている間の体を支えられるようになります。敷布団がへたれたときに綿など中の繊維を打ち直すのと同じです。

工場で作られているマットレスは難しいかもしれませんが、櫻道ふとん店の「腰いい寝」のように1つずつ手作りしていると中身の交換は比較的簡単です。

新品39,800円に対して、お直しの価格は19,800円と半分以下になります。へたれるたびに新たなマットレスを交換するよりもずっとお得でしょう。

「腰いい寝」は最低でも5年間へたれずに使えると明言されており、多くの利用者は7~8年でお直しをしています。

ただし表の生地がボロボロになっていると修理(お直し)は不可能で、やはり買い替えなければいけません。先述のとおり日頃から丁寧に扱うのも大事です。

注文時の混み具合にもよりますが、修理は1~2週間ほどで完了します。たとえ寿命の年数に達していなくても、以下の状態になったら検討してみましょう。

・マットレスに目に見える凹みがある(起床後、寝姿の跡が付くようになった)

・床やベッドフレームに接している感覚がある

・以前よりも寝返りや途中で目覚めるのが多くなった

先ほども触れたとおり、いずれもへたりによって起こる現象です。3番目についてはへたれて寝姿が不自然になると、頻繁に寝返りを繰り返すようになります。

回数が多いということは、いくら寝返りしても違和感がある証拠です。寝返り自体がうまくできないため眠りも妨げられてしまいます。

もう一つ気をつけたいのが自身の体形の変化です。体重が軽い人と重い人とではマットレスにかかる圧力や、快適に眠れる反発力が異なります。

修理(お直し)によって新品同然になれば現在の体形にフィットして眠りやすくなるでしょう。

長く使うなら高反発マットレス(敷布団)

続いては低反発マットレスと高反発マットレスの寿命の違いについてご紹介します。基本的に高反発マットレスは短くて5年ほど、長くて10年なのに対して、低反発マットレスは短くて2年ほど、長くて5年ほどだと言われています。

高反発マットレスの種類は以下3つです。

・ウレタン素材

・ボンネルコイル

・ポケットコイル

一番耐久性が低いのはウレタン素材、一番耐久性があるとされているのがポケットコイルです。ボンネルコイルとポケットコイルの違いは、コイル同士がつながっているか、独立しているかです。

ボンネルコイルは全てのコイルがつながっています。そのため、他のコイルが沈み込むと同時に、全体的にもコイルがへこみます。ポケットコイルはそれぞれが分かれており、体重がかかっているコイルのみ沈むため、負担のかかるコイルが少なくなり耐久性が高いのです。

まとめ

寿命を迎えた敷布団を使い続けると、おもわぬ健康被害が体に発生することもあります。適切な時期を判断して買い替えを検討するのも大切なことです。櫻道ふとん店では、様々な素材の敷布団があります。今の布団の寿命を感じたら、ぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。